“十五五”文化产业规划面临“三大机遇”“四大挑战”“五大任务”

点击蓝字 关注我们

点击蓝字 关注我们

(一)文化自信增强

随着中国经济的崛起、中华民族文化的复兴,文化自信不断增强。从“盛唐密盒”出圈点燃西安文旅经济,到苏州传统与现代有机结合的“双面绣”城市气质;从上海着力做大做强软实力“加速器”,到长江经济带与长江文化的“双轮驱动”。

2024年年初,《中国网信》杂志针对年轻人对国潮的态度开展网络调研。调查数据显示,85%以上的人喜欢国潮,其中,占比最高的是18岁以下人群,喜欢国潮的高达96.76%。以中华优秀传统文化赋能高质量发展的新形态在全国各地涌现,“文博热”“非遗热”“传统节日热”蔚然成风,国潮文创、古风汉服成为新时尚,无不彰显人们对传统文化的热爱和追求。

(二)数字技术变革

随着5G+8K、人工智能、区块链等数字技术的飞速发展,数字孪生、多语言互动、全息影音等新型数字体验正不断打破时空界限,创造出新的文化消费场景,推动数字文化资源的规模化转化、共享化使用与集成化应用,为文化产业开辟了广阔的数字蓝海。

更重要是,数字技术促使文化产业领域边界模糊,加速与其他产业融合,突破了传统发展边界,催生了数字内容、动漫游戏、视频直播、网络表演、数字演艺等新型文化产业业态。2023年,全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入129515亿元,比上年增长8.2%。以数字内容、动漫游戏、视频直播、网络表演等16个基于数字化的新兴文化业态实现营业收入52395亿元,比上年增长15.3%,高于全部规模以上文化企业7.1个百分点。

(三)情绪消费崛起

随着人们生活水平的提高,物质需求得到满足后,对精神层面的需求愈发强烈。在消费过程中,消费者不再仅仅关注商品的功能属性,更注重商品所带来的情绪体验和情感共鸣,追究更高层次的精神满足。情绪消费反映了现代社会消费观的转变,传统的消费观念注重商品的实用性和性价比,而情绪消费则更加强调商品的情感价值和象征意义,体现了人们对生活品质的追求,也反映了人们对自我表达和个性展现的重视。《2024中国青年消费趋势报告》显示,近三成受访年轻人会因为情绪价值疗愈身心而进行消费。

随着Z世代步入职场,情绪消费迅速崛起,不仅影响着消费者的决策,还重塑了旅行方式和文化产业格局,特种兵旅游、寺庙游、City walk、围炉煮茶、反向旅游等旅游方式层出不穷,盲盒、剧本杀、密室逃脱、沉浸式演艺等新兴文化产业业态不断涌现,为市场带来了新的增长点和活力。

图片来源:临沂文化和旅游局

(一)居民消费预期减弱

随着国际贸易摩擦不断、地缘政治冲突频发以及国内经济结构转型,国内经济发展面临一定不确定性,社会就业压力增加,居民收入稳定性下降。文化消费作为非必须消费,当在居民消费预期减弱时,往往会被首先削减。2024电影票房425.02亿,同比减少22.6%。而且随着消费预期的减弱,居民消费模式也会发展改变,以大唐不夜城为例,游客更加倾向于参与免费的活动与项目,对于高价定制体验的热情明显下降。据《2024中国主题公园竞争力评价报告》显示,2024年主题公园的二次消费(如餐饮、纪念品和特色体验项目)呈现下降趋势,降幅在10%-30%。

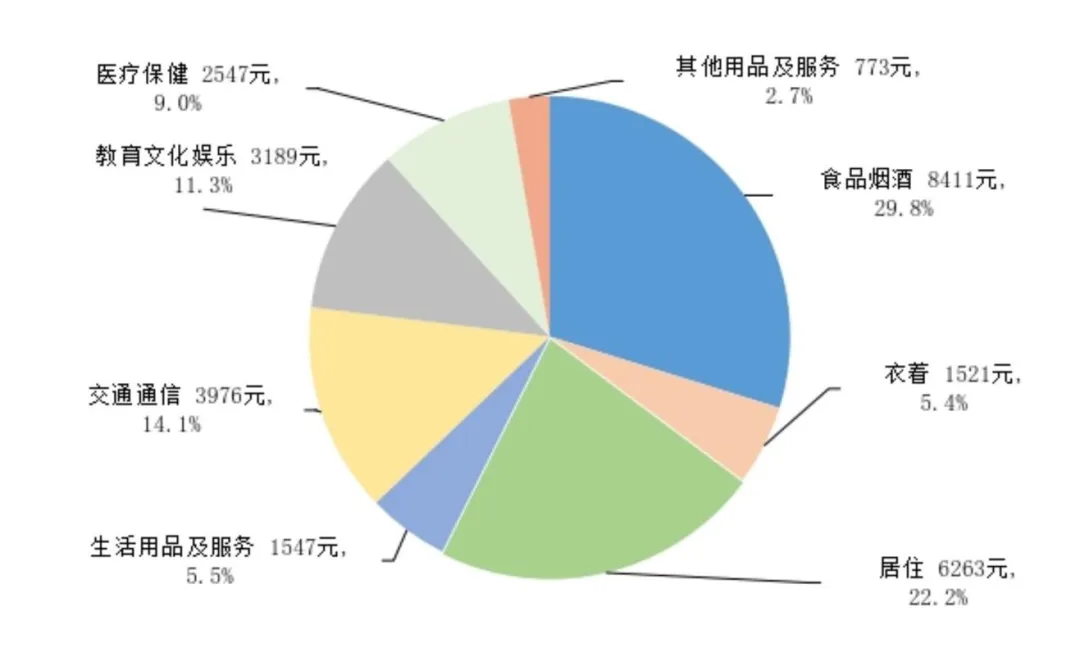

2024年,我国居民人均文化教育娱乐服务支出在家庭人均消费性支出占比11.3%,虽然有所增长,但仍低于发达国家的平均水平。

2024年居民人均消费支出及构成

受消费预期下降的影响,企业对于文化产业的投资将更加谨慎,尤其一些大型文旅项目投资将逐渐减弱。

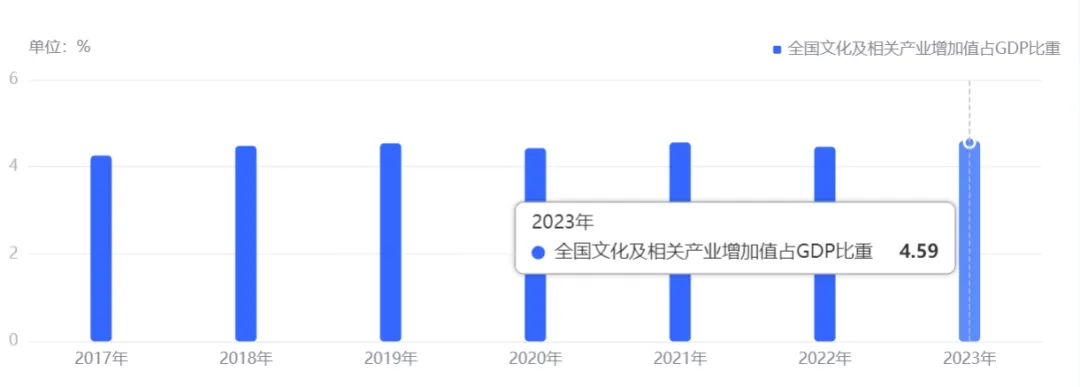

(二)文化产业占GDP比重仍然较低

根据第五次全国经济普查结果,经核算,2023年全国文化及相关产业增加值为59464亿元,占国内生产总值(GDP)的比重为4.59%,但相较于发达国家仍有一定差距。

据2016年世界知识产权数据显示,美国文化产业增加值占GDP比重达到13.6%,而全球平均水平在7.84%左右,其中,大部分国家或地区的增加值占GDP比重在4%-9%之间。

近30年来,美国的文化产业一直保持强劲增长,文化产业产品连同其价值观,通过市场规模不断扩大迅速覆盖全球,影视业、广播电视业、报刊出版业、广告业、体育业、旅游业等十分发达。此外,日本从“制造业巨人”到“文化输出者”转型,文化产业发展也位居前列,数据显示,2024年,日本有超过40%的大学毕业生选择进入文化相关行业。

目前中国文化产业发展虽然近年来取得了快速的进步,但是距离文化产业发展成为支柱产业仍有较大差距,一方面区域发展不均衡,比如,2022年,北京市文化产业增加值为4700.3亿元,占全市GDP的比重为11.3%,而云南省文化产业增加值737.1亿元,占全省GDP的比重仅2.6%;另一方面,行业发展不均衡,广播电视、新闻出版等传统文化产业仍占主导地位,文化创意、数字文化等新兴文化产业业态体量仍然比较小。

(三)文化产业收益见效慢

文化产业以生产和提供精神产品为主要活动,核心是文化创意。而这种文化创意不是工业产品,创作周期一般较长,投资成本高,回报周期自然也长。如2024年火爆全网的《黑神话:悟空》这款游戏,从2017年开始,一直到2024年8月20日正式发售,总共历时7年,而且开发成本也非常高,官方发布的消息显示,《黑神话:悟空》的开发总成本是3亿元以上。《漫威蜘蛛侠3》开发成本是3.85亿美元,约27亿人民币;《赛博朋克2077》的开发成本超过3亿美元,《最后生还者2》和《战神:诸神黄昏》开发成本都超过了2亿美元。

此外,文化产业主要以无形资产为主,缺少实物抵押物;文化创意还容易被复制,独创性难以保证;文化类企业经营风险高,收益不稳定,等等。导致很多金融机构和投资机构不愿意投资文化产业,甚至某些地方政府也仅盯着文化产业的经济效益,忽视其社会效益和价值,对于文化产业缺乏有效的扶持支持。

(四)管理体制机制不灵活

鉴于文化产业商业性和社会性的双重属性,对于文化产业的管理也更复杂、更严格,不仅包括对文化企事业单位的管理,还包括对创作内容的监管。但随着数字技术和全球化的推进,文化产业发展日新月异,不断涌现出数字游戏、网络文学、短剧等新型业态,传统的、僵化的文化产业管理模式缺乏市场灵活性,难以适应产业发展,一定程度限制了文化产业的创新发展和市场化程度。根据统计,2023年“全国文化企业30强”榜单中,80%以上为国有企业,民营企业市场规模和竞争力还比较弱。

而且我国与美、日、印等国相比,在演艺、电影制作、院线经营、报刊出版发行印刷、广播电视、互联网等领域开放度相对较低,文化产业对外开放还有空间和潜力。

(一)数字文化

VR、AR、云计算、人工智能等数字技术的快速发展,为文化产业带来了前所未有的变革。

通过数字技术可以将中国悠久的历史文化资源进行数字化存贮,从而不断挖掘文化数据价值。2024年1月,国家数据局等17个部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》在文化旅游方面明确提出挖掘文化数据价值,鼓励依托市场化机制开发文化大模型。据统计,自2023年筹建国家文化大数据标识基地以来,已经在文化、艺术、电影、出版、广电网络、文化投资等行业建设11家文化大数据标识基地,旨在对文化资源数据进行分类、编目、标引和赋码,提升文化数据的供给规模和质量。

更重要是,数字技术促使文化产业领域边界模糊,加速与其他产业融合,突破了传统发展边界,催生了数字内容、动漫游戏、视频直播、网络表演、数字演艺等新型文化产业业态。2023年,全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入129515亿元,比上年增长8.2%。以数字内容、动漫游戏、视频直播、网络表演等16个基于数字化的新兴文化业态实现营业收入52395亿元,比上年增长15.3%,高于全部规模以上文化企业7.1个百分点。

“十五五”时期,随着数字技术的不断进步和快速普及,文化数据处理不仅仅局限于文本处理,而是向文本、图像、音频、视频等多模态信息处理方向深度拓展,这将极大丰富文化内容的表现形式,为用户带来更加沉浸式的体验。同时数字技术与文化产业的深度融合,将不断催生新产业、新模式、新动能,塑造数字文化领域的新趋势和机会,加快文化产业转型升级。

(二)跨界融合

中华民族拥有上下五千年的灿烂文化,文物、古籍、非物质文化遗产等文化遗产是中华优秀传统文化的重要载体,是全人类的共同财富。推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展是习近平文化思想的重要论述。

文旅融合发展是以习近平同志为核心的党中央,立足党和国家事业全局作出的重要战略决策。党的二十大报告提出,坚持以文塑旅、以旅彰文,推进文化和旅游深度融合发展。2024年3月,习近平总书记在湖南考察时再次强调,要“推进文化和旅游深度融合”。近年来,文旅融合发展取得了巨大的成果,涌现了一批文旅融合新业态,建设了一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区,打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区,公布了一批国家文化产业和旅游产业融合发展示范区。“十五五”期间,文化产业和旅游产业深度融合发展仍是重点。

除了文旅融合外,文化IP与游戏、影视、动漫、演艺等产业的跨界融合将更加多元。“悟空”这个文学角色可以开发成电视剧、电影、动漫、游戏、手办,甚至电视剧、电影、游戏中的取景地也能成为网红打卡点,同时还可以开发周边衍生产品,提高了文化IP的市场竞争力,也带来更多的文化产业新业态和新模式。

值得注意的是,文化赋能城市更新也将是“十五五”文化产业跨界融合的重点内容。中国城镇化经过20多年的高速发展期,城市发展已经进入城市更新阶段,如何打造城市个性,避免“千城一面”,成为新一轮城市竞争的主战场。正如竞争战略之父 、哈佛大学教授迈克尔·波特所言,基于文化的优势是最根本的、最难以替代和模仿的、最持久的和最核心的竞争优势。

(三)文化出海

近年来网文、网剧、网游为代表的文化“新三样”出海表现突出。从相关数据来看,中国网络文学海外市场规模超40亿元,海外活跃用户近2亿人,覆盖200多个国家;网络游戏也在全球流行文化中的重要性与影响力日益提升,2023年全球游戏市场总收入约1840亿美元,中国海内外的游戏营收总额约580亿美元,占全球份额约31%。

中国文化博大精深,从古老的四大发明到诗词歌赋、传统民俗,还有很多优质的文化没有创作转化成产品出海,文化出海仍任重而道远。

2021年10月,商务部、中央宣传部等17个部门发布《关于支持国家文化出口基地高质量发展若干措施的通知》,在健全共建机制、完善财政支持政策、优化金融服务、提升服务水平、深化国际合作等5个方面,支持国家文化出口基地高质量发展,并鼓励有条件的企业建设覆盖全球的新媒体平台,助推优质文化内容“走出去”,为优秀文化项目出海提供税收减免和资金赞助。2022年,商务部等27部门印发《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》,提出鼓励有国际竞争力的文化企业稳步提高境外文化领域投资合作规模和质量,推动文化技术标准、装备制造走出去,创新对外合作方式,优化资源、品牌和营销渠道;鼓励设立海外文化贸易促进平台;大力发展数字文化贸易。《文化贸易蓝皮书:中国国际文化贸易发展报告(2024)》显示,2023年中国文化产品贸易进出口总额为1663.63亿美元,主要集中于文化用品、工艺美术品及收藏品等领域。

“十五五”时期,文化贸易规模质量将进一步扩大和提高,在演艺、动漫、网络视频、网络文学、游戏、文化装备等领域将涌现一批新品牌、新产品。同时,文化贸易将带动部分文化企业集团提升国际化运营能力,推动在文化装备等方面扩展市场版图,为全球人民带来更加丰富多彩的文化体验。

(四)体制机制改革

党的二十届三中全会明确将“集中力量建设社会主义文化强国”作为“七大核心聚焦点”之一,并将“优化文化服务与产品供给体系”“完善文化产业与市场体系”纳入全面深化改革的总体布局之中,为深化文化体制与机制的改革指明了主攻路径与核心任务,旨在推动文化产业的高质量发展。

首先,政府角色要从行业管理者转变为服务提供者和质量监督者,从直接管理文化企事业单位转向宏观管理和政策引导,减少对文化企业具体经营活动的干预,充分发挥市场调节和竞争机制。政府应着力完善网络文化、版权保护、文化市场管理等相关法律法规,强化文化产品和服务知识产权的市场保护,为文化产业市场主体提供公平、公正、公开的市场环境。

其次要完善监管手段,充分利用人工智能、大数据、云计算、物联网等数字技术来提高监管的精准性和及时性,建立文化市场数字化监管平台,重点完善短视频、网络文学、网络游戏等新兴文化产业业态监管手段和模式。

(五)多元投资主体

为了解决文化产业发展融资难问题,应构建多元化投融资体系,增加产业发展壮大的资本来源方式和渠道,扩大资金投入规模。

一方面政府资金和社会资本相结合。政府要加大对文化产业企业的扶持力度,如设立文化创意产业基金,以政府领投吸引社会资本跟投。引导社会“耐心资本”流入,党的二十届三中全会明确提出“发展耐心资本”,为新质生产力发展提供金融支持。文化产业发展具有投资大、收益回收期长、风险高等特点,尤其需要耐心资本的加入。

另一方面金融机构和外资机构相结合。金融机构加大对文化产业的支持力度,创新金融产品和服务,为文化企业提供长期稳定的资金支持。同时逐步有序放宽外资进入文化产业的门槛,吸引更多外资进入。